コロニアル建築の街並みが美しいメキシコシティ南部のコヨアカン地区は、かつてフリーダ・カーロなどのアーティストたちやオクタビオ・パスのような作家たちが暮らし、今も多くの文化人に愛され続ける。

同地区にある、フェミニズムをテーマにする書店〈ウトピカス〉を訪れた。

伝説の詩人で修道女のソル・フアナ=イネス・デ・ラ・クルスの肖像と、彼女の代表詩『Hombres Necios(頑固な男たちよ)』をもじった壁画。

その店の外壁には、ガイコツの顔を持った修道女の下に、「Pinches Necios (忌々しい頑固男たちよ)」というフレーズが描かれたグラフィティがある。これは男の人が入り難いのでは、と思いきや、入り口付近には「私たちはメン・フレンドリーです」と表示があって、拍子抜けした。

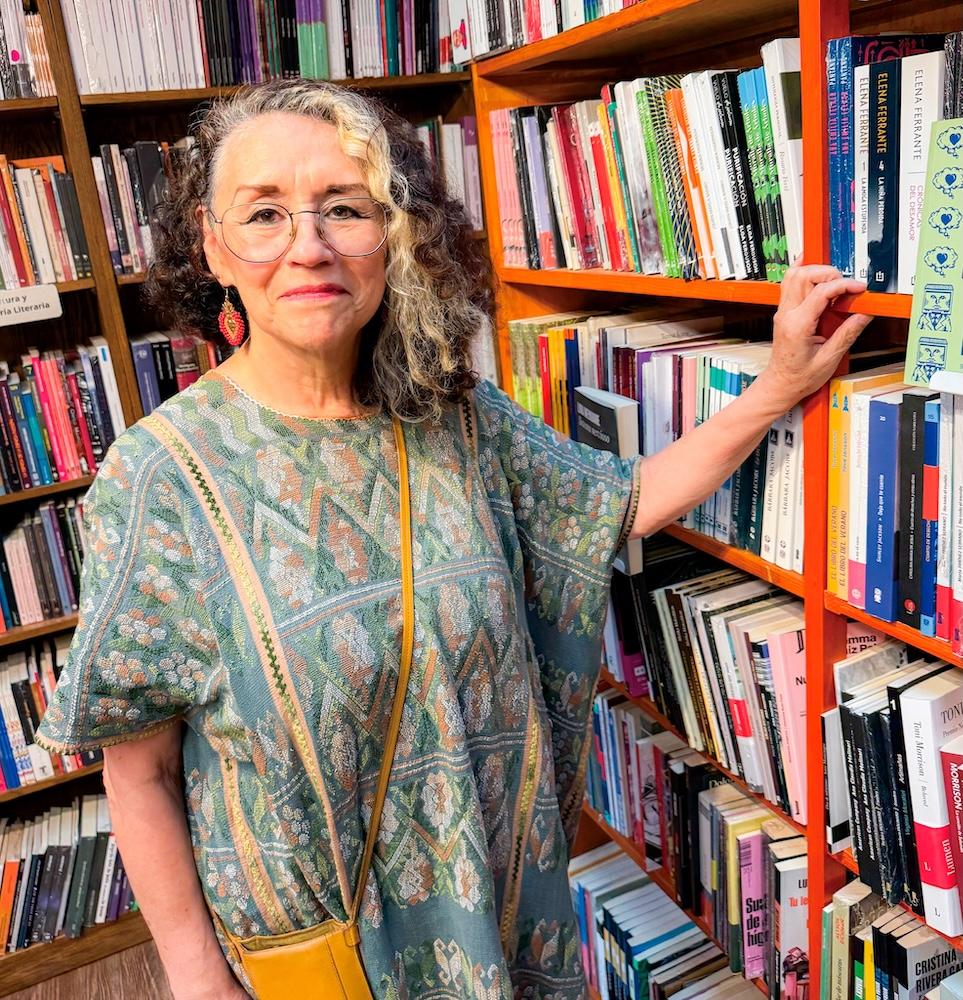

「フェミニズムの本屋というので、カップルや夫婦で来ても男性が店の外で待っていることが多かったから、男性も歓迎ですよ、と伝えたくて」と、創始者のひとりで、作家でもあるマルタ・エルナンデスは微笑む。〈ウトピカス〉は、マルタとその息子のルイス・ガブリエルを中心に始まり、現在は娘二人も加わった家族経営なのだとか。

誰もが心豊かになれる理想郷を目指す本屋

店を始めたきっかけは、世に出版される書籍の著者の70%が男性、30%が女性という現状を変えたかったから。あえて女性著者に焦点を当てた。自身の博士号修得と仕事の都合で、夫や子どもたちと共にマドリードに在住していた頃に出会った、1978年創立の〈Librería Mujeres〉(女性たちの書店)との出会いも影響している。「女性の文学を集めていて、学術的な本もあるけれど、フェミニズムを知らない人でも親しみやすいラインナップの店なんです。いつでも私にインスピレーションを与えてくれるので、いつか故郷に帰ったらそんな場所を作りたいと思っていました」

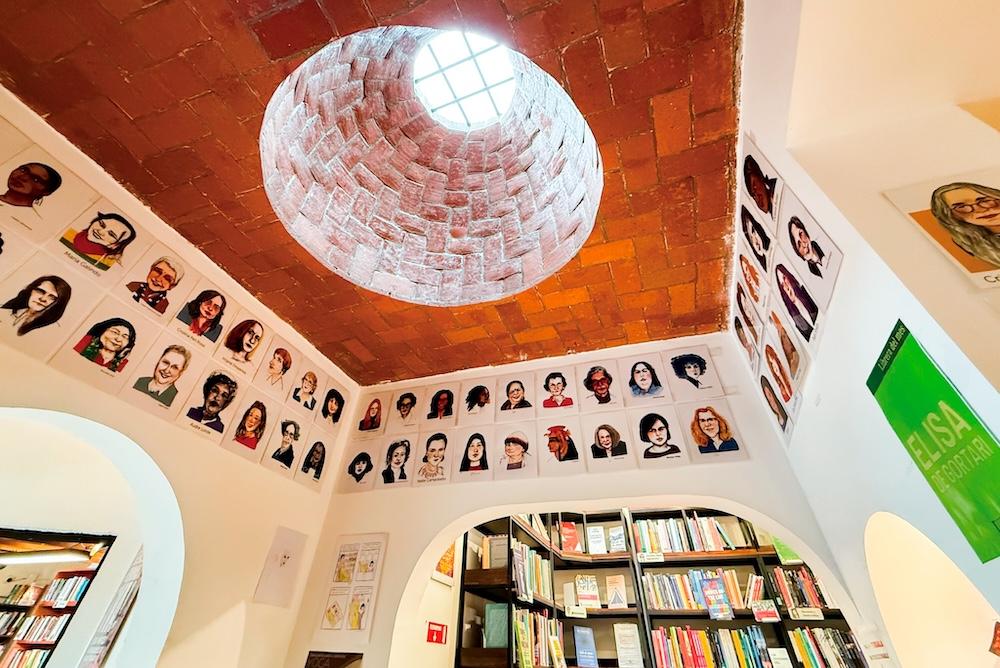

〈ウトピカス〉は、その空気を確実に受け継いでいるのだろう。一軒家を改修した店内は、温かく迎えられるかのように開放的だ。フェミニズム、社会運動系の書籍だけでなく、文学、環境学、都市学、食文化、児童書など多岐にわたるラインナップ。LGBTIQ、アート、映画、音楽に至っては著者の性別は問わない。そのほとんどがスペイン語圏(※)のさまざまな国の中小規模の出版社の書籍というのもユニークだ。部屋が複数に分かれているので、宝探しをするように眺め歩くのが楽しい。建物の奥にはカフェと中庭があって、なんとも心地よい時間が流れている。「2018年開業当初の店舗は小さくて、本棚一つから始めました。当時メキシコではフェミニズム研究者向けの難しい学術書しかなかったんです。そこで、スペインの出版社の、フェミニズムの歴史から理解しやすい入門書を取り扱い始めたところ、ラテンアメリカの新しいフェミニズムのブームと重なって好評で。さらに、LGBTIQ関連の書籍があることで受け入れられてもらえた。パンデミック時には、7ヶ月間店舗を閉めていたけれど、オンライン販売を始めていて乗り切れました」

※メキシコの共通語はスペイン語。16世紀のスペインによる植民地支配に由来する。

スペイン、ラテンアメリカへ広がるネットワーク

メキシコでもフェミニズム運動は活発になっており、毎年3月8日の国際女性デーのデモには、メキシコシティだけで20万人以上が集まる。24年にクラウディア・シェンバウムがメキシコ史上初の女性大統領になるなど、女性の活躍が目立つが、家父長制が色濃い国でもある。

「メキシコは家族関係においても男性主導の状況が根っこにある。困難ですが、教育において変化を起こせる可能性はあります。現在は幸いなことに大学進学者の5割が女性になりつつある。アート、文学、法律、数学などさまざまな分野での女性の活躍は男性至上主義へのワクチンになっていると感じます」

〈ウトピカス〉がオンラインで開催するフェミニズムのワークショップには、メキシコだけでなくスペイン語圏の国の50人近くが参加するなど、ネットワークの広がりを実感しているそうだ。ただ、マルタは実店舗こそが重要だと語る。ショップのオンライン化や電子書籍はメキシコでも普及しつつあるが、他の書店の状況はどうなのか?

「メキシコの中小規模の書店が続々と閉店するなか、メガ書店だけが拡大しています。その対策としてインディペンデントの書店のネットワーク〈RELI〉が結成され、私たちも含めた80店舗近くが参加しています。メキシコでも本の定価の法律があるけれど、メガ書店では、販売価格が守られず、定価の半額以下で売ったりしているから、小さな書店は勝ち目がない。〈RELI〉はそういった不正を訴えるなど、業界に働きかけることができる。もちろん、読者にとっては安く買える方がいいでしょう。でも、それによって多様性は死んでいく。小さな出版社もメガ書店とだけやり取りしていくのは難しいわけだし、私たちのような小さな書店の存続は重要なのです」

多様性を育む出版活動が紡ぐ未来への希望

海賊版の蔓延も問題だ。そのほとんどは、有名作家の本や自己啓発本などのコピーである。「コミュニティが望む本だけを置いているから、実害はないんですけど、ベストセラー作家の本が揃っていないと苦情がくることはあります。6歳の孫からはハリー・ポッターがないってがっかりされたりも(笑)。でも、より良い社会や多様性のための興味深い本屋と認知されてきて、品揃えの個性が私たちを守っている。口コミだけが頼りで、お客さんとの会話も重要。本屋なんてなくなるから無謀だと言われるけれど、なんとか軌道にのって、1年前に出版社も立ち上げられました」

〈ウトピカス〉の出版部門では、米国のバークレー大学哲学部門を修了し、社会運動に詳しいルイス・ガブリエルが編集を担う。アフロアメリカンのフェミニスト、ベル・フックス著書のスペイン語版は、世界各地から注文が来るほどのヒットとなった。ラテンアメリカのフェミニスト作家の書籍や、マルタが文章を手がけた児童書もある。

「多様性を訴える詩集や自由な幼少期を過ごすための児童書を出すのは、売れるかどうかよりも大事なこと。とは言え、お金も時間も全部つぎ込んでいるし、どう集客するかを模索中。来る人みんなに、本を買って助けて~!って臆面もなく呼びかけています。フェミニズムの本屋と紹介されるだけではなく、性別もジャンルも関係なく、誰もが家のように感じられて、常に新たな発見があるコミュニティだと認知されるのが目標です」そう語るマルタの顔は眩しいくらいに輝いていた。

U-Tópicas

URL: www.u-topicas.com

Address: Felipe Carrillo Puerto 60, Mexico City, Mexico

※本記事は『八文字屋plus+ Vol.10 夏号』に掲載されたものです。

※記事の内容は、執筆時点のものです。