山形交響楽団と常任指揮者・阪哲朗さんのリハーサル〈文翔館議場ホール〉

山形と世界を結ぶ食と温泉の国のオーケストラ

親しみを込めて「山響」と呼ばれる山形交響楽団(以下山響)。日本オーケストラ連盟に加盟するプロ・オーケストラが全国に40団体ある中で、山響は〝人口最少都道府県の楽団〟とか。創立以来50年余り、この人口約24万人の地方都市・山形に本格的なプロ・オーケストラがあり続け、音楽文化が育まれ、生の演奏を身近な場所で聴けることは〝奇跡〟といえるかもしれません。

山響は楽団員が50名ほどの比較的小規模なオーケストラですが、演奏のクオリティには定評があり、音楽雑誌『音楽の友』2019年3月号のオーケストラランキングでは、日本のオーケストラで6位、世界のオーケストラで45位と高い評価を得ている実力派です。

さらに、「食と温泉の国のオーケストラ」をキャッチフレーズに、演奏とともに山形の魅力を全国そして世界へ向けて発信しています。その山響に新たな風を吹き込んでいる山形ゆかりの常任指揮者・阪哲朗さん、多彩な活動を支える専務理事(兼)事務局長の西濱秀樹さんにお話を伺いました。

本物の音楽を山形で、気軽に楽しめる豊かさ

日本だけでなく世界でも高い評価を得ている山形交響楽団。 ©Kazuhiko Suzuki

ステージと客席との一体感それが山響の魅力

─阪さんは山形とご縁が深いそうですが、どのようなきっかけで山響の常任指揮者になられたのですか。

阪哲朗(以下阪) 母が山形市、父が新庄市の出身で、子どもの頃から山形にはよく来ていました。育ったのは京都ですが、血は100%山形。八文字屋さんにも何度も行きましたよ。1990年に大学を卒業し、すぐにヨーロッパに渡りました。それから27年間、ドイツを中心に指揮者や歌劇場の音楽監督を務めていました。山響は、2000年11月に定期演奏会に招かれたのが最初で、楽団員の反応が良くて勢いがあって、おもしろいと思いましたね。その後、首席客演指揮者を務めたこともあり、日本に戻った後、2019年4月に常任指揮者に就任しました。

専務理事 (兼) 事務局長 西濱秀樹さん

常任指揮者阪 哲朗さん(写真右)

─山響の評価が高まっています。山響ならではの魅力、特色はどのようなところでしょうか。

西濱秀樹(以下西濱) この山形という街、地域と一体となって成長してきたことだと思います。お客様が山響の演奏会を楽しみに来てくださり、一緒にいい演奏をつくろうという独特の空気感があります。そうしたステージと客席との一体感が、山響の大きな魅力ですね。もう一つは、山響は2管8型編成といって、木管楽器の人数がそれぞれ2人ずつ、第一ヴァイオリンが8人を基準にした編成なことです。この編成は、ベートーヴェンやモーツァルトをはじめとした主だった古典作品の演奏には最適なオーケストラなんです。

─定期演奏会など世界的な指揮者やソリストを迎えた演奏も多く、プログラムも多彩ですね。

西濱 できるだけ世界のトップランナーを招くようにしています。指揮者やソリストによってオーケストラは劇的に変わり、その経験が成長につながりますから。お客様に喜んでもらえるようレパートリーを広げ、プログラムも音楽の視野が広がるよう、名曲だけでなく聴く機会の少ない作品を入れたり、そのバランスも考えています。「演奏曲目のバランスが良くなって、毎回楽しみになった」と言っていただくこともあるんですよ。

阪&山響ベートーヴェン交響曲全曲演奏完結のメモリアルコンサートとして行われた、やまぎん県民ホール初の『第九』(交響曲第9番)公演〈2024年7月21日〉

終演後の観客との交流会〈山形テルサ〉

村山市出身の山形交響楽団創立名誉指揮者・村川千秋氏。

東北初のプロ・オーケストラ「子どもたちのために」が原点

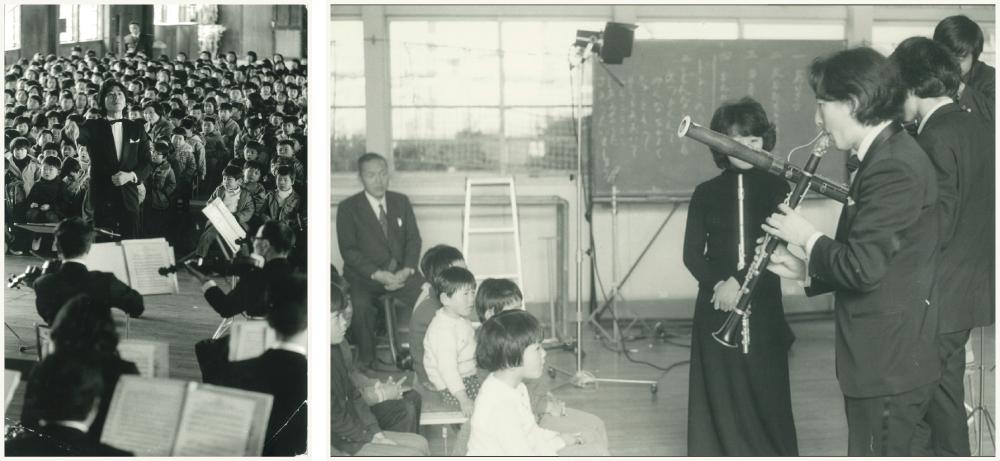

学校に出向いて演奏する音楽教室でタクトを振り、クラリネットを演奏する村川氏。

山形は〝音楽がある日常〟を積み重ねてきた街

─山形に山響があり、本物の音楽を気軽に楽しめるのは本当に幸せで豊かなことだと思います。

西濱 山響は1972年に東北で初めてのプロ・オーケストラとして誕生しました。創立名誉指揮者・村川千秋さんの「子どもたちに本物の音楽を聴かせたい」という熱い思いから始まったのです。創立以来、この原点は変わりません。県内各地の学校で演奏を披露するスクールコンサートはこれまでに5'500回を超え、延べ310万人の子どもたちに生の音楽を届けてきました。義務教育の時期にオーケストラを体験できる貴重な機会になっています。

─マエストロシートというのは?

阪 僕からの招待席で、24歳までの方を定期演奏会に毎回、招待しているんです。クラシックを聴くお客様の年齢層が上がっているので、若い人たちにもオーケストラの生の演奏に触れるチャンスを広げたいと始めました。

─この街にオーケストラがあるからこそできることですね。

西濱 村川さんはアメリカに留学した時、どんな小さな街にもオーケストラがあり、生活の中で音楽を楽しんでいる人たちを見て、「故郷の山形にオーケストラをつくろう」と心に決めたそうです。創立から半世紀余り、山響と山形は一緒に音楽文化を育んできました。山形は「音楽がある日常を積み重ねてきた街」といえるのではないでしょうか。

阪 音楽好きの祖母は、長く山形北高の同窓会長を務め、当時「オペラはまだまだ山形には根付かない」と嘆いて、音楽科の新設に力を尽くしたと母から聞きました。祖母は北高の音楽科が東北の公立高校で唯一というのが自慢で、オペラを見たかったのだそうです。その思いは村川さんの思いにも通じるところがあって、山響との縁を感じますね。

─山響は、つねにチャレンジするオーケストラとして進化を続け、国内外に存在感を示していますね。

西濱 まず村川さんが築いてきた土台があります。村川さんが7年にわたってフィンランドの作曲家シベリウスの交響曲全曲を指揮したシリーズは、山響の代名詞になりました。その後、2004年に飯森範親さん(現桂冠指揮者)が常任指揮者に就任し、モーツァルト交響曲全曲を演奏する壮大な「アマデウスへの旅」を8年半をかけて完結して、一つの金字塔となりました。この画期的な取り組みで山響は全国的にも知名度が上がり、オーケストラとしての地位を確立したのです。

─新たに阪さんを迎え、山響の世界がまた広がったと感じます。

西濱 山響がこれまでの枠を超えて、さらに成長するために、長くオペラの本場ヨーロッパで活躍してきた阪さんの経験を生かしてほしいと思いました。今、共演した世界的な指揮者が「他ではできなかった繊細な表現が、山響ではできた」「山響は世界で勝負できる個性になってきた」と評価が非常に上がっています。

創立以来、子どもたちに生の音楽を届けているスクールコンサート。

楽団員が直接学校に出向いて楽器指導し、地元の音楽レベルの向上に貢献。

生の演奏は一期一会、「感動」を共有する時間

演奏会形式オペラシリーズⅢとして行われたプッチーニの歌劇「トスカ」〈2025年2月2日・やまぎん県民ホール〉

オペラで表現の枠を広げ演奏に〝遊び心〟を

─阪さんといえば、やはりオペラですが、オペラ作品を演奏する魅力というのは?

阪 オペラは歌手だけが楽譜を見ていないので、毎回、歌の間合いなどが少しずつ違って、その時の流れによってオーケストラの演奏も変わってくる、流動的で緩急自在なおもしろさがあるんですね。山響の楽団員は、リハーサルの初日にはしっかり練習ができているほど、とても真面目です。それはもちろん山響の一つの魅力ですが、さらに柔軟性が求められるオペラの演奏を通して表現の枠を広げ、〝遊び心〟のある、よりクオリティの高い演奏を一緒につくっていきたいと思っているんですよ。

─演奏会形式のオペラが好評です。

阪 2023年から演奏会形式オペラシリーズをスタートして、合唱には山響アマデウスコアのほか県内の高校生や小学生にも出演してもらっています。今年2月には第3弾としてプッチーニの傑作オペラ『トスカ』を上演しました。

─出演した子どもたちにとって、山響と一緒に舞台に立ったことは一生の宝物になりますね。

西濱 オペラのレパートリーを重ねていくうちに、シンフォニーを演奏する時の楽団員の反応も大きく変わり、表現になめらかさが加わってきたと感じています。阪さんは先日、2024年度芸術選奨文部科学大臣賞を受賞しましたが、その理由の一つとして演奏会形式オペラシリーズも高く評価していただきました。

─楽団員とコミュニケーションをとる際に大切にしているのは、どのようなことですか。

阪 音楽的なことでいうと、作曲家が何を考えていたか、みんなで探求し、表現しようということです。僕も作曲を勉強したということもありますが、作曲家が第一だと思っているんです。楽譜は変えてはいけないし、もう亡くなっている作曲家に質問することもできません。楽譜に書かれた通りに演奏するならば、コンピューターのほうが正確にできます。でも、人間が演奏する以上、「このフォルテと次のフォルテは意味が違うのだろうか」とか考えて、それが腑に落ちた状態で演奏しないと、お客様に伝わらないと思うんですね。たとえば朗読と同じで、正確に読むだけでなく、書かれているものの背景を理解することが大事だと思っています。

─指揮者にもいろいろタイプがあるそうですが、阪さんは?

阪 コミュニケーション型で、楽団員をつなぐ役割ですね。音楽には答えがないので、指揮者は楽団員に方向性を示せなければいけませんが、リハーサルでは「どうしたい?」と必ず聞きます。僕は、ここのポイントはオーケストラに任せたほうがいいと思うところは、「指揮者を見ないでみんなで合わせて」と言うこともあります。その柔軟さや即興性が、生の演奏の最大の魅力だと思うんですよね。

文翔館議場ホールでの熱の文翔館議場ホールでの熱のこもったリハーサル。

指揮者や楽団員が山形大学の音楽コースに出向き学生を直接指導。

「山形愛」で地域とつながり全国そして世界へ発信

羽黒山山頂で演奏した野外コンサート「出羽三山シンフォニー」(鶴岡市・羽黒山三神合祭殿前広場)

オーケストラの魅力は演奏が体に伝わるライブ感

─山響は演奏だけでなく、山形の地域そのものを発信していますね。

西濱 コロナ禍で2020年3月に予定していた定期演奏会が中止になりました。その時、「今だからこそ、音楽の喜びを届けよう」と無観客で、阪さんの指揮でシューマンの交響曲を演奏してライブ配信したんです。その演奏動画は、リアルタイムで3万人もの人が観てくれて、そのうち9千人がヨーロッパだと聞いて驚きました。阪さんが、活動していたヨーロッパのオペラハウスなどに、ライブ配信をメールで知らせてくれていたんですね。山響のことを何も知らない海外の大勢の人たちが観てくれた、そこに可能性を感じて世界に発信しようと考えました。それから山形の観光地の映像をつくり、演奏と一緒に配信すると、とても評判が良くて、「あの映像を見て、いつか山形に行きたいと思った」とか、大きな反響があったんです。

阪 ピンチはチャンスで、活動休止の時期が続く中、短期間で山響とベートーヴェン交響曲全曲を演奏、配信するという新たな挑戦にもつながりました。あの時の楽団員との共同作業でお互いの理解が深まり、今の土台になっていると思います。

─山形大学や地元のプロスポーツ団体との連携など地域とつながり、山形と世界を結んでいます。

西濱 山響を世界のオーケストラにして山形を発信する、それが山響が描く未来です。オーケストラの魅力は何といってもライブ感で、指揮者によって演奏が変わり、演奏から空気の振動が体に伝わってきます。音楽はわからないという人も、体感すると何か感じるものがあり、年代によって聴き方も変わって、それを感じられる環境が音楽文化だと思いますので、ぜひ演奏会で、生の演奏を体感していただきたいです。

阪 指揮者は60歳からといわれますが、最初は音だけを指揮して、それから楽団員を指揮するようになります。そのうちに演奏会の空気を指揮できるようになって、最終的には音楽を文化として捉えて指揮する、そこに行きつくような気がします。この山響とともに、その高みを目指していきたいですね。

─この街に山響があること、その存在価値をあらためて実感しました。ありがとうございました。

スタジアムで、サッカー「モンテディオ山形」のアンセム(応援歌)を演奏。

常任指揮者 阪 哲朗さん

京都市出身。ヨーロッパでの客演も数多く、ドイツ、オーストリアなどで約40に及ぶオーケストラ、歌劇場に招かれて成功を収めている。1995年第44回ブザンソン国際指揮者コンクール優勝。日本国内でも多くのオーケストラ公演やオペラ公演を指揮。2019年4月、山形交響楽団常任指揮者に就任。2024年度芸術選奨文部科学大臣賞受賞。山形新聞「アートフロンティア」にエッセイ執筆中。

専務理事(兼)事務局長西濱秀樹さん

2003年から2011年まで関西フィルハーモニー管弦楽団で理事・事務局長を務め経営再建。その後、教育事業に携わる。2015年5月より山形交響楽協会専務理事(兼)事務局長に。コンサートでは司会なども務め、クラシック・オーケストラを身近に感じてもらう企画を展開している。2019年より日本オーケストラ連盟専務理事を兼務。

6月14日 (土) TENDO 八文字屋で山響ミニコンサート開催!

構成・文/たなかゆうこ

取材協力・写真提供/山形交響楽団

※本記事は『八文字屋plus+ Vol.9 春号』に掲載されたものです。

※記事の内容は、執筆時点のものです。