「人はなぜ生きるのか」と、死と背中合わせの性を描く

――銀山の女となったウメの人生にも“3人の男”が登場します。喜兵衛のほかに、幼馴染である隼人や寡黙な龍など、それぞれまったく違うタイプの男性ですね。

千早 皆さんにお聞きしているのですが、誰がお好きですか?

――私は喜兵衛ですね。磊落で剛健と書かれている通り、豪胆でありながら人情に厚く知性もある。喜兵衛の手下であるヨキも魅力的です。

千早 私もヨキは好きで、そうおっしゃってくださる方が多いです。ヨキという名前は魔除けや守り刀のイメージでつけたのですが、資料を調べていたら間歩の中で死人が出たときに、入口に組んである丸太にヨキ(手斧)を打ち付けて魔除けしてからでないと死人を外に出してはいけなかったという記述があって、自分の考えと一致していて驚きました。そういう符合があるのが歴史物のおもしろさですね。

――銀山では常に死がすぐそばにあるからこそ、作中で発せられる「人はなぜ生きるのか」という問いかけが重みを増しますね。

千早 石見銀山に行ったときに私が感じた疑問なのです。間歩で採掘作業をしていれば、毒気に侵されて命を縮めることは誰もがわかっていたはずです。それなのに掘り続けるのはなぜなのだろうと。

歴史上の人物たちは、理不尽な状況であっても危険を顧みず戦ったりしますよね。現代より医療も発達していなかったはずで、死も身近だったと思います。なぜ人は死ぬとわかっているのに一生懸命に生きようとするのか、嫌になってしまわないのだろうかとよく考えるのです。その答えが知りたくて書いているところがあります。

同時に、この作品においては死と背中合わせの性を書きたいという思いも強くありました。現代物でそのテーマを極めようと思うとなかなか難しいですが、好きな男を3人も看取る人生を描くのであれば、その部分がしっかり描けるのではないかと思いました。

担当編集者も、当初は本作に「生きることの官能を描く」というコピーを付けてくれていたのですが、それを言われてすごくしっくりきました。なぜ人は生きるのかという疑問から書き始めた作品ですが、書いていくうちに性の部分が強く出てきて、まさに生きることは官能なのだなと感じました。

――幼いウメが見せる嫉妬や独占欲、恋慕の情や、同世代の男との夫婦としての営み、母性をも感じさせる年下の男との交わりなどさまざまな男女の情が描かれる本作ですが、ウメが喜兵衛といるときに感じさせる強烈な官能が、その関係性もあって印象に残りました。

千早 そうなの?(と編集者に確認。うなずきを見て)それは気がつかなかった……。

最初から“3人の男”のうち1人目は年上、2人目は同世代、3人目が年下というのは決めていましたが、意図していないところに官能があったという感じですね。

(担当編集者の新潮社・小林由紀さん) 先日、新潮社のPR誌の「波」で村山由佳さんと千早さんに対談していただいたのですけれど、村山さんも「書いている本人がそう思っていない部分がすごく官能的だ」とおっしゃっていましたよね。

千早 今後は気をつけようと思いました。筆で止まっていればいいけれど、普段の行動で無自覚に漏れでてしまうとよくないので……。

(小林) 村山さんは、「官能性を作品の中に全部置いてきているのではないか」とも……。

千早 それなら安心ですが、なんかちょっと悲しい……(苦笑)。

取材で体感した肌感覚を伝えたい

――当時の銀山を中心とする町の活気や庶民の暮らしも活き活きと描かれています。間歩の中はもちろんですが、鉱山病のもととなる粉塵や油煙で男たちが真っ黒に汚れてしまうような様子もリアルでした。

千早 石見の資料については、徳川の支配になってからはきっちりシステム化されるので多く残っているのですが、戦国時代の尼子や毛利が支配していた頃の資料はあまりなくて、言い伝えの形で残っているだけなのです。

細かいことはやはり現地に行かないとわからないと思い、実際に間歩に入って山を登って、(銀鉱石を産出した)仙ノ山から温泉津(石見銀山の外港として栄えた港町)までの道も歩こうとしたのですが、途中で挫折しました。沢を越えたり、獣道を歩いたりの危険な道だったので。

▲深い森の中にある、港町・温泉津(ゆのつ)までの道はまさに獣道

――作中でもウメが歩いた急峻な山道ですね。

千早 はい、ごうろ坂ですね。そういった道を歩いたときに感じた肌感覚や、おそらく間歩と言ってもわかる人は少ないと思うので、地中の水や砂の匂いや人力で掘っている岩のざらっとした感じが伝わればいいなと思って書いています。

――間歩や奥深い山をはじめとして闇のイメージが強い物語でもありますが、それも取材を通して感じられたことが活かされているのですか?

千早 本当にありがたいことに、世界遺産にしてくださったおかげで銀山はいまも昔の景観を残しています。電信柱もコンビニもないし、自動販売機も木枠で覆われています。現地に宿泊もしたのですが夜は怖いくらい真っ暗で、星がすごく綺麗に見えました。星はきっとウメにとっては珍しいものではないでしょうから、本作で描写はしていないのですが、電気のない闇の暗さは伝わるように描いたつもりです。

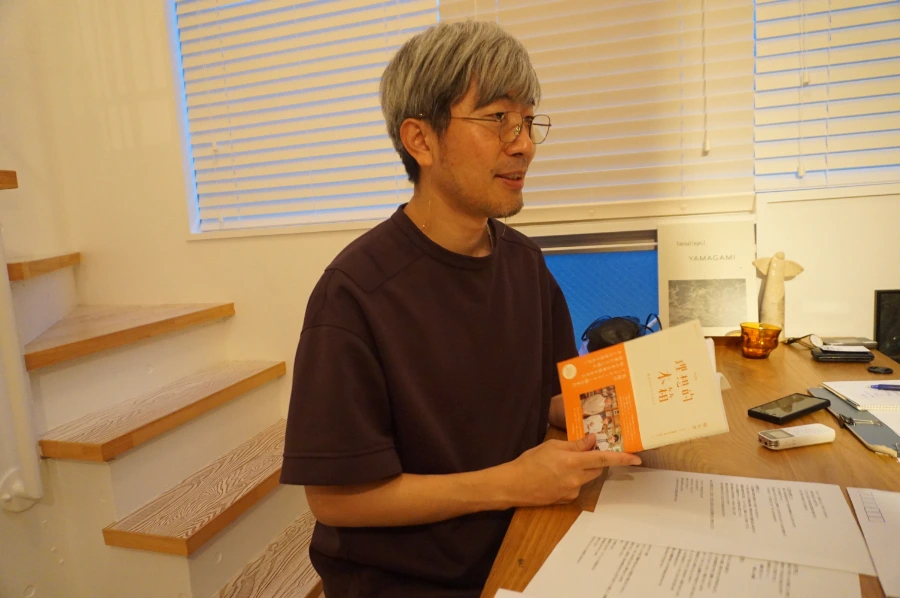

▲銀の山だった「仙ノ山」を取材する著者

―― 歴史小説はこれからも書いていきたいと思われますか?

千早 資料や文献を読んで歴史にはこういう解釈があるのかと考えるのは好きですが、自分が物語を書くときには誰でもない人の物語を書きたいのです。普段書いている現代物も有名人の人生を描いているわけではない、「誰でもない人の物語」なんですよね。

私は、人はなぜ生きるのか、なぜそんな行動をしたのか、そこにある心の動きに惹かれます。取り組みたいテーマがあって、それがその時代、その場所でしか物語にできない、歴史小説という形でしか書けないのであればまた挑戦してみたいと思います。

――本作も「人はなぜ生きるのか」が起点となっているとのことでしたが、この作品でその答えは見つかりましたか。

千早 それはぜひ本作を読んで、感じていただきたいですね。

とはいえ、明確な答えはないのかもしれないとも思います。私も「なぜ生きているのか」と問われたら、はっきりとした答えは出せそうにないですし、本作に出てくる銀掘の長老である岩爺も「そがなこと考えてはいけん」と言っています(笑)。

でも作家はそういう考えても仕方のないことを考える職業なので、私はこれからも「考えてはいけん」ことに向き合いながら書いていくのだと思います。

――遠い昔の営みを描いた物語でありながら、その問いが現在の私たちにも通じるからこそ強く心を揺さぶられる。それは歴史小説だからこその魅力でもありますね。本日はありがとうございました。

※本記事は「ほんのひきだし」に2022年10月19日に掲載されたものです。

※記事の内容は、執筆時点のものです。